災害の規模によっては、最寄りの避難所まで避難行動をする必要があり、とっさの判断ができるかどうかが大切な命を守る鍵となります。

このページでは、災害時に得られた情報をもとに具体的にどういう行動をすればよいかを解説します。

避難場所の確認

避難場所の確認

避難所情報

避難所情報

総社市には、災害時に避難所として利用できる施設が複数個所あります。各避難所ごとに、収容できる人数や、災害の規模による利用条件に違いがあるので、ハザードマップを見ながら、災害時にどこへ避難すればよいかをよく確認しておきましょう。

家族間での情報の共有

家族間での情報の共有

家族の一員が学校や会社で被災した場合、一度自宅へ戻るよりも、現場待機や最寄りの避難所へ駆け込むほうが安全な場合もあります。家族間でそうした場合にそれぞれどのような避難行動をとり、連絡を取り合えばよいかをよく検討しておきましょう。

行動手順

行動手順

安全の確保

安全の確保

まず、自分の身の安全を確保した上で、家族や隣近所の人の身の安全を確認します。救助や避難の手助けが必要な人がいる場合には、地域の人と協力して助けましょう。

被害状況の確認・報告

被害状況の確認・報告

災害発生後、活動できる範囲で地区内の被害状況を確認します。必ず複数人で行動し、周囲に注意して無理な行動は避けましょう。

確認しておきたい被害状況

○地区内の人的被害や行方不明者数

○建物や道路の損壊状況

○通行止めとなっている道路や孤立した地区

○浸水した地域

安全点検・巡回活動

安全点検・巡回活動

安全な場所に避難したと思って安心していると、二次被害が拡大し突然危険に晒されることもあります。防火・防犯活動も兼ねて定期的に地域を巡回しましょう。新しく被害の拡大や危険箇所を発見したら、立ち入りを制限して注意を呼びかけましょう。

総社に慣れていない人に

総社に慣れていない人に

日頃からの情報共有

日頃からの情報共有

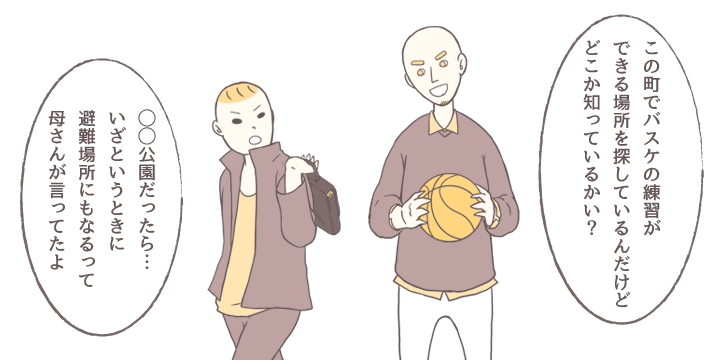

総社に住んでまだ日が浅い人や、海外から来た人にとっては、災害時の避難行動時にどこへ避難してよいかとっさの判断がつかない場合があります。特に、海外から日本へ来て日が浅い人は、地名などをすぐに理解できない場合が多いです。

こうした状況を回避するためにも、日頃からの情報交換や、防災訓練に参加を呼びかけるなど、地域のなかで防災意識を高めることが重要になります。